Ein nur zum Teil bekanntes Kapitel der Stadtgeschichte

Ein nur zum Teil bekanntes Kapitel der Stadtgeschichte

War die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert in Speyer geprägt von einer Phase des Stillstands, um nicht zu sagen: eines schleichenden Niedergangs? Dieser Eindruck kann entstehen, wenn man sich mit der Speyerer stadthistorischen Literatur beschäftigt. Entsprechende Beiträge sind z.B. überschrieben mit „Alltag in einer Zeit des Friedens 1570-1620“, anderswo werden die Jahrzehnte bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618) mehr oder weniger übersprungen. War Speyer um 1600, also zwischen den turbulenten Jahrzehnten der Reformation und den im Stadtbrand von 1689 gipfelnden Verheerungen des 17. Jahrhunderts, geprägt von einem Zustand der Passivität und bequemen Selbstbeschränkung?

Weiterlesen

Geschichte allg.

Eine königliche Rundreise durch die Pfalz

Die Inbesitznahme der Pfalz als neuer bayerischer Kreis durch König Max I. Joseph im Jahr 1816

Die Inbesitznahme der Pfalz als neuer bayerischer Kreis durch König Max I. Joseph im Jahr 1816

Im Vertrag von München von 1816 gelang es den beiden einstigen Kriegsgegnern Bayern und Österreich, ihr gespanntes Verhältnis wieder zu normalisieren und sich auf einen verbindlichen Verlauf der gemeinsamen Landesgrenzen zu verständigen. Als Entschädigung für größere Gebietsabtretungen (z. B. Salzburg) an das Habsburger-Reich erhielt das Königreich Bayern die linksrheinische Pfalz. Weiterlesen

"… auf ewige Zeiten zugehören"

Historisches Museum der Pfalz zeigt Ausstellung zum Jubiläumsjahr des Bezirksverbandes

Historisches Museum der Pfalz zeigt Ausstellung zum Jubiläumsjahr des Bezirksverbandes

Unter dem Titel „auf ewige Zeiten zugehören… Die Entstehung des Rheinkreises – 200 Jahre Bezirkstag Pfalz“ blickt das Historische Museum der Pfalz auf die Zeit vor 200 Jahren zurück: 1816 wird die Pfalz bayerisch und bekommt einen „Landrath“. Seit 1946 gehört die Pfalz zwar nicht mehr zu Bayern, sondern zu Rheinland-Pfalz, aber den 1816 gegründeten „Landrath“ gibt es in veränderter Form immer noch: Es ist der heutige Bezirkstag Pfalz. Die Ausstellung ist als Historisches Schlaglicht in die Sammlungsausstellung „Neuzeit“ integriert und noch bis 8. Januar 2017 zu sehen. Weiterlesen

Die Pfalz unter bayerischer Herrschaft

Eine Entscheidung des Wiener Kongresses 1816 führt zur Neuordnung im Südwesten

Infolge der französischen Revolutionskriege fiel 1797/98 ein Großteil des linksrheinischen Gebiets samt der heutigen Pfalz an Frankreich. Die neuen Landesherren fassten einen Gutteil der pfälzischen Lande mit Rheinhessen im Departement du Mont-Tonnerre (Donnersberg-Departement) zusammen, dem ab Mai 1800 ein in Mainz residierender Präfekt vorstand. Zu dessen Unterstützung diente seit November 1800 – wie in allen anderen von Frankreich annektierten Gebieten – auch im Donnersberg-Departement ein Generalrat (Conseil general). Er war kein demokratisches Gremium, da seine 20 Mitglieder nicht gewählt, sondern von Napoleon Bonaparte aus dem Kreis der 600 Höchstbesteuerten berufen wurden. Seine Kompetenzen waren sehr begrenzt und lagen vor allem auf dem Gebiet der Steuererhebung und -verteilung. Nach Napoleons Niederlage und als Folge des Wiener Kongresses ging „das Gebiet auf dem linken Rheinufer“ am 30. April 1816 an das Königreich Bayern über. Weiterlesen

Infolge der französischen Revolutionskriege fiel 1797/98 ein Großteil des linksrheinischen Gebiets samt der heutigen Pfalz an Frankreich. Die neuen Landesherren fassten einen Gutteil der pfälzischen Lande mit Rheinhessen im Departement du Mont-Tonnerre (Donnersberg-Departement) zusammen, dem ab Mai 1800 ein in Mainz residierender Präfekt vorstand. Zu dessen Unterstützung diente seit November 1800 – wie in allen anderen von Frankreich annektierten Gebieten – auch im Donnersberg-Departement ein Generalrat (Conseil general). Er war kein demokratisches Gremium, da seine 20 Mitglieder nicht gewählt, sondern von Napoleon Bonaparte aus dem Kreis der 600 Höchstbesteuerten berufen wurden. Seine Kompetenzen waren sehr begrenzt und lagen vor allem auf dem Gebiet der Steuererhebung und -verteilung. Nach Napoleons Niederlage und als Folge des Wiener Kongresses ging „das Gebiet auf dem linken Rheinufer“ am 30. April 1816 an das Königreich Bayern über. Weiterlesen

Georg von Reichenbach und sein Wirken

Technischer Fortschritt zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor

Technischer Fortschritt zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor

Die Pfälzer haben Kurfürst Karl Theodor noch heute in guter Erinnerung. Er förderte nicht nur Kunst, Kultur und Wissenschaft, sondern bemühte sich auch um die Verbesserung der Lebensverhältnisse der „kleinen Leute“. Nirgends manifestierte sich dieses Engagement deutlicher als in Mannheim: 1689 total zerstört, entstand diese Stadt ab 1700 unter seinen Vorgängern neu. 1720 wurde die planmäßig angelegte Musterstadt Haupt- und Residenzstadt, und unter Karl Theodor, der 1742 die Regierung antrat, entwickelte sie sich zu einem florierenden Zentrum von Handel und Gewerbe. Weiterlesen

"Wir sind alle ruhig und stolz!"

Aus dem Tagebuch von Miriam Sondheimer

Aus dem Tagebuch von Miriam Sondheimer

Wir haben die Auswanderung nach allen möglichen und unmöglichen Ländern betrieben. Es war fast alles Schwindel. Unsere Amerikanummer 19 823 hatte noch lange keine Aussicht, dran zu kommen. (…) Und dann kommt der 22. Oktober 1940. Wir sind noch im Bett. Nur Mutti ist auf. Es ist halb acht Uhr. Plötzlich höre ich unbekannte Männerstimmen bei uns im Flur und dann verstehe ich, was sie vorlesen: “Sie haben innerhalb einer Stunde am Bahnhof zu sein. Pro Person sind 50 Kilo Gepäck erlaubt. Verpflegung für 4 Tage.” Weiterlesen

Die Schiffsbrücke von Speyer

Neben der baugleichen Brücke bei Maxau einzigartig in ganz Europa

Neben der baugleichen Brücke bei Maxau einzigartig in ganz Europa

Die Schiffsbrücke (auch Schwimm- oder Pontonbrücke genannt), Vorgängerin der später erbauten, fest installierten Eisenbahnbrücke zwischen Baden und Speyer war, zusammen mit dem „Schwesterbauwerk“ in Maxau, erbaut 1866, die einzige Pontonbrücke in ganz Europa. 1872 wurde die Brücke bei Altlußheim in Dienst gestellt. Auf der Brücke teilte sich die Fahrbahn für furhwerke in einer Breite von lediglich 5,90 Metern den Raum einträchtig mit der Eisenbahnschine. Das hatte zur Folge, dass der Schienenstrang mit der Fahrbahnoberfläche bündig abschließen musste.

Weiterlesen

Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz und Baiern

Sammler und Mäzen, Förderer der Wissenschaften

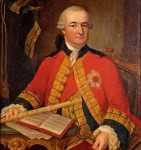

Kurfürst Carl Theodor war kein Mann des Militärs, sondern ein kunstsinniger, musisch begabter und den Wissenschaften zugetaner Monarch. Er war Wittelsbacher und gehörte damit einer der ältesten und einflussreichsten Dynastien in Europa an, aus der 600 Jahre lang die bayerischen und pfälzischen Herrscher hervorgingen. Carl Theodor wurde am 10. Dezember 1724 nicht als Kurprinz, sondern in die wittelsbachische Nebenlinie Pfalz-Sulzbach hineingeboren.

Der amtierende Kurfürst Carl Philipp, der keine männlichen Nachkommen hatte, bestimmte Carl Theodor zu seinem Nachfolger und holte den Zehnjährigen 1734 an den Mannheimer Hof. Ein Jahr zuvor hatte er ihn mit seiner ältesten Enkelin, Elisabeth Auguste, verlobt und richtete im Januar 1742 ihre prunkvolle Hochzeit aus. Als er elf Monate später starb, trat Carl Theodor seine Nachfolge an. Weiterlesen

Auf dem Weg nach Gurs

Deportation kurpfälzischer Juden / Tagebuchaufzeichnungen

Deportation kurpfälzischer Juden / Tagebuchaufzeichnungen

Den 22. Oktober 1940 werde ich nie vergessen. In aller Frühe bekam ich schon telefonische Anrufe von Mannheim durch jüdische Freunde: „Wir werden alle abtransportiert nach den Pyrenäen.“ Das Herz stand mir fast still. Dann erwachte gleich die Frage: Was tun? Sehr schnell konnte ich schon feststellen, daß an dem Befehl nichts mehr zu ändern war. Ich telegrafierte an Probst Grüber in Berlin, meinem Mitkämpfer und Freund, ob er in Berlin etwas erreichen könne. Weiterlesen

Kirchenbauten König Ruprechts

Den Neubau der Heiliggeistkirche in Heidelberg begann Kurfürst Ruprecht, noch bevor er 1400 zum deutschen König gewählt wurde. Geboren und aufgewachsen in Amberg hatte er sich dort mit der kleinen Frauenkirche einen Prototypen für seine Heidelberger Planungen bauen lassen. Weiterlesen

Mehr als nur einfach Schütz zu sein

Chronik der Schützengesellschaft Speyer / Gründungstag war das große Reichstags-Schützenfest am 26. April 1529

Die Schützengesellschaft Speyer kann klar und eindeutig ihren Gründungstag und das Jahr ihres Entstehens bezeugen. Aufschluß darüber gibt uns das große Schützenfest, welches anläßlich des historischen Reichstages von 1529 zu Speyer nach dessen Abschluß abgehalten wurde. Es war Montag, der 26. April 1529. Weiterlesen

Räder und Rösser

Die Geschichte des Reisens

Als vor vielen tausend Jahren die Menschen durch Hungersnot, Raubtierüberfälle und Naturkatastrophen gezwungen wurden, ihre Aufenthaltsorte zu wechseln, lernten sie im Umherwandern immer wieder etwas Besseres kennen. Da und dort fanden sie Quellen mit klarem Wasser, entdeckten schattige Wälder und fruchtbare Äcker und wärmere Landstriche. Auf diese Weise begann der Verkehr. Man lernte Nachbarstämme kennen, fing an, mit ihnen zu tauschen und zu handeln. Erst waren es zufällige Entdeckungen, später begann man, genau zu suchen. Weiterlesen

Krankheiten und Gesundheit im Mittelalter

Das Wissen um die Medizin war im Mittelalter je nach Gegend,sowie nach Zeitalter, sehr unterschiedlich. Die Versorgung der Kranken lag im Mittelalter vor allem in den Händen religiöser Ordensgemeinschaften. Vor allem wegen der christlichen Nächstenliebe fühlten sich die Nonnen und Mönche verpflichtet auch in der Medizin tätig zu werden. Ihr Wissen um die Medizin schöpfte sich aus dem klassischen Altertum. Beispiele dafür sind der Grieche Hippokrates und der römische Arzt Galen. Ein wichtiger Aspekt der Krankenbetreuung im Mittelalter war sicherlich auch der Glaube an wundertätige Heilige. Weiterlesen

Goldwäscher am Speyerer Rheinabschnitt

Im 19. Jahrhundert mussten die Erträge der mühsamen Goldwäschearbeit am pfälzischen Rheinabschnitt an das Bayerische Hauptmünzamt in München abgegeben werden. Zwischen 1821 und 1863 prägte Bayern von den gewonnenen Goldmengen Rheingolddukaten mit der Ansicht der Stadt Speyer auf der Rückseite. Allerdings waren diese Goldmünzen ein seltenes Gut, da die aus dem Rhein gewonnene Goldmenge sehr gering war. Weiterlesen

Zwischen Kärnten, Basel und Rom

Im Speyerer Dom liegen acht deutsche Könige und Kaiser – aber nur zwei Ehepaare

Unter den Kaisern und Königen, die in der Gruft des Speyerer Domes bestattet wurden, ruhen nur zwei Ehepaare: Konrad II. mit Gisela, und Heinrich IV. mit Berta. Mancher Besucher wird sich schon gefragt haben, wo denn die anderen Ehefrauen ruhen, und welches Schicksal sie erlebten. Aus den Überlieferungen lassen sich von einigen von ihnen biographische Skizzen nachzeichnen, die uns diese Frauengestalten des Hohen Mittelalters etwas näher bringen können.

Weiterlesen

Der Retscher zu Speier

Unsere kleine Abbildung zeigt die Trümmerreste des einst mächtigen Palastes der alten Reichsstadt Speier, in welchen, auf dem bekannten Reichstage von 1529 der „Taufstein des Protestantismus“ stand. Es ist nicht Aufgabe dieser Zeitschrift, das Für und Wider der kirchlichen Fragen zu besprechen, wir begnügen uns deshalb mit der einfachen Geschichtsdarstellung der Ereignisse, die damals acht Jahre nach dem Reichstage von Worms eintraten und den Protestanten ihren Namen gaben. Weiterlesen

Unsere kleine Abbildung zeigt die Trümmerreste des einst mächtigen Palastes der alten Reichsstadt Speier, in welchen, auf dem bekannten Reichstage von 1529 der „Taufstein des Protestantismus“ stand. Es ist nicht Aufgabe dieser Zeitschrift, das Für und Wider der kirchlichen Fragen zu besprechen, wir begnügen uns deshalb mit der einfachen Geschichtsdarstellung der Ereignisse, die damals acht Jahre nach dem Reichstage von Worms eintraten und den Protestanten ihren Namen gaben. Weiterlesen

Hochzeitsreise in die Kurpfalz

Auf den Spuren von Felix und Cécile Mendelssohn-Bartholdy in Speyer, Mannheim und Heidelberg

In der weltberühmten Bodleian Library, der Universitätsbibliothek von Oxford, existiert in der Musikabteilung unter den attraktivsten Gegenständen des Mendelssohn-Nachlasses ein Band, der allgemein als „Hochzeitstagebuch“ bekannt ist. 22 mal 14 Zentimeter groß und 16o Seiten stark, ist er mit grünen Papier überzogenen Pappdeckel gebunden. Die .Edition enthält auch noch Briefe, die Felix und Cécile während dieser Reisezeit ihren Familien und Freunden schrieben, ganz in der Schreibkultur des 19. Jahrhunderts.

In der weltberühmten Bodleian Library, der Universitätsbibliothek von Oxford, existiert in der Musikabteilung unter den attraktivsten Gegenständen des Mendelssohn-Nachlasses ein Band, der allgemein als „Hochzeitstagebuch“ bekannt ist. 22 mal 14 Zentimeter groß und 16o Seiten stark, ist er mit grünen Papier überzogenen Pappdeckel gebunden. Die .Edition enthält auch noch Briefe, die Felix und Cécile während dieser Reisezeit ihren Familien und Freunden schrieben, ganz in der Schreibkultur des 19. Jahrhunderts.

Weiterlesen

Die Auflösung der Kurpfalz

1803: Angesehener weltlicher Reichsstand von der politischen Landkarte getilgt

Die Ratifikation des Reichsdeputationshauptschlusses tilgte im Frühjahr 1803 das Kurfürstentum Pfalz von der politischen Landkarte des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Nachdem der Friede von Lunéville im Februar 1801 den Verlust seines gesamten linksrheinischen Besitzes völkerrechtlich sanktioniert hatte, fielen jetzt die Oberämter Heidelberg, Ladenburg und Bretten, einschließlich der beiden Hauptstädte Heidelberg und Mannheim, an den Markgrafen von Baden; das Oberamt Lindenfels, Otzberg und die pfälzischen Anteile von Umstadt gingen in den Besitz des Landgrafen von Hessen-Darmstadt über; der Fürst von Leiningen-Hardenburg übernahm das Oberamt Mosbach, der Fürst von Nassau-Usingen das Unteramt Kaub. Damit hatten alle Teile des jahrhundertelang angesehensten weltlichen Reichsstandes neue Herren gefunden.

Weiterlesen

Besuch des Königs als großes Familienfest

Erinnerungen an den Besuch von Bayerns König Maximilian I. Joseph in der Pfalz im Jahre 1816

Wie man sich im noch jungen bayerischen Rheinkreis trotz vieler Widrigkeiten wohl zu arrangieren verstand, zeigte sich am 22. Juni 1816 als König Maximilian I. Joseph ankündigte, die durch sein „Besitzergreifungspatent“ vom 30. April 1816 neugewonnenen Landesteile links des Rheins besuchen zu wollen. Die Reise wurde zur Triumphfahrt: „Münchener und andere bayerische Blätter, die von pfälzischen Ereignissen sonst wenig wußten, hatten jetzt viel über diese politische Reise zu berichten. Überall, wo der König, erschien, zu Germersheim, Landau, Bergzabern, Pirmasens, Zweibrücken oder Frankenthal, Kirchheimbolanden, Speyer, eroberte er sich die Herzen im Flug, die Bevölkerung sah in ihm den Hort ihrer Rechte, die Verkörperung ihrer Sicherheit, Ruhe und friedlichen Zukunft. Nur so versteht man die unbeschreibliche Freude, die dem Herrscher überall entgegenjubelte.“

Weiterlesen

Die Freimaurer in der Kurpfalz

Historische und biografische Einblicke zum regionalen Logenwesen des 18. Jahrhunderts

In- und ausländische Kunst- und Kulturhistoriker für Landschaftsparks zur Zeit der Aufklärung sowie für freimaurerische Symbolik waren in den letzten Wochen in Schwetzingen, um dem Schlossgarten einen Besuch abzustatten. Freilich nicht zu einem der üblichen Spaziergänge, sondern um im Zusammenhang mit dem Unesco-Weltkulturerbeantrag ganz gezielt nach garten- und gebäudearchitektonischen Elementen zu fahnden, die den Wert der Anlage als kurfürstliche Sommerresidenz des 18. Jahrhunderts besonders einzigartig geraten lassen. Weiterlesen

Verschwenderischer Rokokofürst eines bescheidenen Fürstbistums

Kardinal Franz Christoph von Hutten, Fürstbischof von Speyer, wurde vor 300 Jahren geboren / Prachtvolle Residenz in Bruchsal / Absoluter Herrscher träumte von einem „immerwährenden Speyer“

Am 6. März 2006 wäre Franz Christoph von Hutten, 1743 bis 1770 Fürstbischof von Speyer, 300 Jahre alt geworden. Als Nachfolger des Kardinals Damian Hugo von Schönborn, der die Residenz der Fürstbischöfe nach immerwährenden Streitereien mit dem Rat der Freien Reichsstadt Speyer nach Bruchsal verlegt und das Schloss erbaut hatte, gab Franz Christoph von Hutten die prunkvollen Rokokodekorationen im Innern in Auftrag. Und dem Bruchsaler Stadtbild verlieh er zudem das anspruchsvolle Gepräge einer fürstbischöflichen Residenz. Weiterlesen

Vom Wunderkind zum Mann

Eine kurze, aber entscheidende Episode: Der junge Mozart in Mannheim und in Kirchheimbolanden

„Der Wolfgang ist gestern früh mit dem Herrn Weber und seiner Mamsell Tochter nach Kirchheim-Poland, zu der Prinzessin Weilburg abgereist, vor 8 Tagen glaube ich schwerlich, daß sie sie wird fortlassen, denn sie ist eine ungeheure Liebhaberin der Musik …“. So schreibt Frau Anna Maria Mozart am 24. Januar 1778 aus Mannheim nach Salzburg, wo das zurückgebliebene Familienoberhaupt Leopold ob der Eskapaden seines Sohnes gar nicht glücklich ist. Das Wunderkind Wolfgang ist erwachsen geworden und entgleitet mehr und mehr dem väterlichen Einfluss. Weiterlesen

Zwischen Sonne und Halbmond

Leben und Wirken des „Türkenlouis“ – Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden

Der erst siebzehnjährige Sonnenkönig, Ludwig XIV. selbst, der bei der Geburt des badischen Erbprinzen in Paris, Hotel de Soissons, als Namensgeber und Taufpatte fungierte, sollte das tragische Schicksal Ludwig Wilhelms später mitbestimmen. Weiterlesen

Straßen aus Furcht verdunkelt

Erinnerungen an die letzte Kriegsweihnacht 1944 in Speyer / An erster Stelle der Wunsch nach Frieden

Erinnerungen an die letzte Kriegsweihnacht 1944 in Speyer / An erster Stelle der Wunsch nach Frieden

Weihnachten heute: Speyer, eine Stadt im Lichtermeer. Das Altpörtel mit seinem hell leuchtenden Helm auf der barocken Haube zeigt sich auch von der „Feindseite“ her als historisches Prachtstück. Die Speyerer Hauptstraße lebt. Viele Menschen aus dem pfälzischen Umland und aus dem Badischen kommen als Schaulustige, aber auch als Käufer. Der Weihnachtsmarkt bleibt eine Attraktion. Und eine neue, die Eisbahn vor dem Altpörtel, kam hinzu. Inmitten der Geschäftigkeit, der Spazierenden und Eilenden spielt ein Mann mit klammen Fingern auf seiner Querflöte „Tochter Zion“. Der Blick zurück auf die letzte Kriegsweihnacht könnte nicht größer sein.

Weiterlesen

Der Silberschatz von Lingenfeld

1969 fanden Bauern in Lingenfeld nahe der alten Straße von Speyer nach Germersheim einen Silberschatz, der angeblich in einem irdenen Topf im Erdreich vergraben war. Zu dem Schatz gehörten silberne Gefäße, Silbermünzen und Schmuckstücke. Aus unbegründeter Sorge, den Schatz ohne Belohnung an die Behörden abliefern zu müssen, meldeten die Finder den Fund nicht, sondern verkauften ihn weit unter Wert an Privatleute oder an den Kunsthandel.

Zum Glück blieb jedoch ein großer Teil des Schatzes in Speyer und Umgebung. Etwa 95% des Schatzfundes konnte rekonstruiert werden. Demnach bestand der Schatzfund aus sechs teilvergoldeten Silbergefäßen, die mit über 2369 Silbermünzen und darüber hinaus mit ganzen und zerbrochenen Schmuckstücken angefüllt waren. Die Silberbecher, die im südwestdeutschen Raum entstanden sind, stammen wohl aus vornehmen, adeligen Besitz. Durch die Münzen kann der Schatz in die Zeit zwischen 1347 und 1349 datiert werden. Die Zusammensetzung des Münzfundes mit einem fast 80 %-igen Anteil an verschiedenen Speyerer Hellern verweist auf die Herkunft aus der Stadt Speyer.

Der Fund von Lingenfeld lässt sich durch die Münzdatierung und durch seine Zusammensetzung mit einem historischen Ereignis in Verbindung bringen. Im Jahre 1348/49 setzte durch die Ausbreitung der Pest eine Pogromwelle gegen die jüdische Bevölkerung ein. Die Juden wurden zu Unrecht beschuldigt, durch Vergiftung der Brunnen die Pestepidemie ausgelöst zu haben. Sie wurden verfolgt, ermordet und ihr Besitz wurde geplündert.

In Speyer setzte – quasi als vorbeugende Maßnahme – die Verfolgung noch vor Ausbruch der Seuche ein. Einigen Juden gelang 1349 die Flucht aus Speyer. Offenbar hatte einer der Verfolgten den Weg zum sicheren kurpfälzischen Germersheim eingeschlagen. Bei Lingenfeld geriet er in eine gefährliche Situation, die ihn veranlasste seinen geretteten Besitz – den Silberschatz – zu vergraben. Aus unbekannten Gründen hatte er sein Eigentum später nicht mehr bergen können.

Das Eintauschen von Schmuck und kostbaren Gefäßen als Pfand für Geld bei jüdischen Geldverleihern ist durch verschiedene Quellen belegt. Christen durften im Mittelalter kein Geld gegen Zinsen oder Pfand verleihen. Die Silbergefäße und Schmuckstücke von Lingenfeld lassen vermuten, dass es sich hier um Gegenstände aus Pfandgeschäften eines jüdischen Geldverleihers handelt. Als der jüdische Bürger aus Speyer fliehen musste, hat er natürlich sein Bargeld und die wertvollen Pfänder mitgenommen. Sein weiteres Schicksal bleibt im Dunklen der Geschichte verborgen.