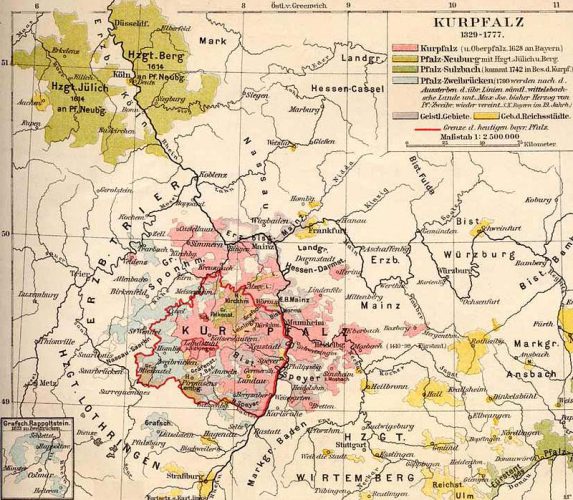

Die Ritter, die auf ihren Burgen zwischen Pfälzerwald und

Odenwald lebten, waren nicht zu beneiden. Zwar ging es ihnen

wesentlich besser als den Bauern, von deren Abgaben sie lebten,

doch im Vergleich zu den reichen Handelsherren entbehrten die

Adeligen vieler Bequemlichkeiten. Sie, die „Pfeffersäcke“,

wohnten in den Städten, in der Behaglichkeit ihrer Bürgerhäuser;

sie, die Herren Ritter, hausten auf ihren Burgen weitab von jeder

größeren Ansiedlung.

Ein weitgereister Ritter aus der Pfalz verkündete in einer noch

erhaltenen Handschrift: „An Unterhaltung fehlt es nicht. Viel

Eselschreien, Pfauenkreischen � davon hab ich die Nase voll! Mir

tost der Bach mit Hurlahei den Kopf entzwei. Er ist schon völlig

wund!“ Keine Rede von deftigen Festgelagen, wie sie heute bei den

„Rittermahlen“ in alten Burgen fröhlich gefeiert werden.

Minnegesang, edle Frauen? Fehlanzeige! „Kein feiner Umgang mehr,

stattdes: Nur Kälber, Geißen, Böcke, Rinder und Bauerndeppen.

Häßlich schwarz, im Winter ganz verrotzt. Macht froh wie

Pansch�Wein, Wanzenbiß …“

Die Auswirkungen auf das Familienleben waren geradezu verheerend:

„In der Beklemmung hau ich oft die Kinder in die Ecken. Da kommt

die Mutter angewetzt, beginnt sogleich zu zetern. Gäb sie mir mit

der Faust, ich müßt auch das erdulden“.

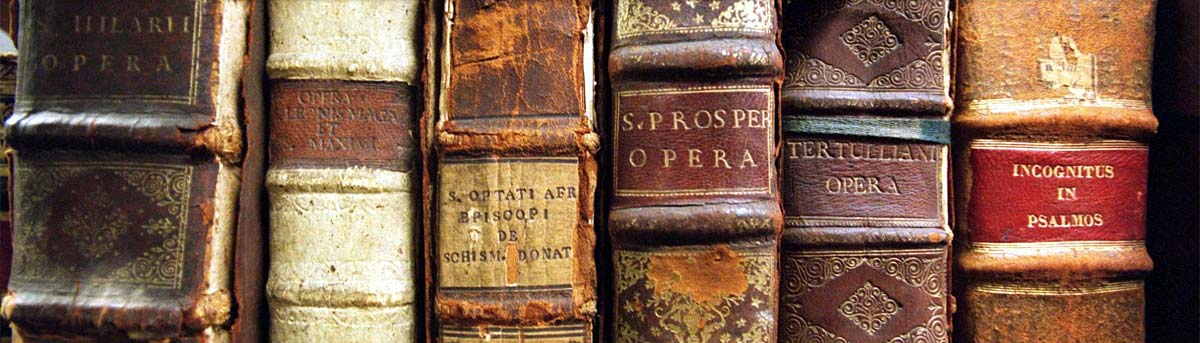

Wo bleibt da die Ritterlichkeit, wo bleibt die Romantik? Ein

treffliches Stichwort: Es waren die Romantiker des 19.

Jahrhunderts, die das Bild und das Leben in einer Ritterburg

schufen und idealisierten. Sie, die die mittelalterliche

Literatur, die Heldenepen und Minnelieder dem Staub der Archive

entrissen hatten, nahmen die darin beschriebenen

Idealvorstellungen des Rittertums für bare Münze. In ihrer

Phantasie wurde so selbst aus dem heruntergekommensten

Strauchritter ein stolzgesinnter Kriegsmann von eherner Kraft

oder wie sonst die überspannten Formulierungen der damaligen Zeit

lauteten.

Ein Gespräch mit Ulrich von Hutten, dem Humanisten, der auf der

nordhessischen Steckelsburg aufgewachsen war, hätte die

Heidelberger Romantiker von damals (und auch die von heute) rasch

ihrer Illusionen beraubt. 1518 schrieb der Ritter an seinen

Freund, den Nürnberger Patrizier Willibald Pirckheimer: „Die Burg

ist nicht gebaut, um schön sondern um fest zu sein, von Wall und

Graben umgeben, innen eng, da von Stallungen für Vieh und Herden

verbaut. Daneben liegen die dunklen Kammern, angefüllt mit

Geschütz, Pech und Schwefel und dem üblichen Zubehör der Waffen

und Kriegswerkzeuge. Überall stinkt es nach Pulver. Dazu kommen

die Hunde mit ihrem Dreck. Eine liebliche Angelegenheit, wie sich

denken läßt, und ein feiner Duft! Reiter kommen und gehen, unter

ihnen Räuber, Diebe, Banditen; denn für alle steht unser Haus

offen. Man hört das Blöken der Schafe, das Brüllen der Rinder,

das Hundegebell, das Rufen der Arbeiter auf dem Felde, das

Knarren und Rattern von Fuhrwerken, ja wahrhaftig auch das Heulen

der Wölfe, da der Wald so nahe ist. Ihr Bürger lebt in den

Städten nicht nur angenehmer, sondern auch bequemer.

So ging es also auf den Burgen des niederen Adels zu. Spuren von

Romantik fanden sich allenfalls auf den schon ehe schloßähnlichen

Anlagen des Hochadels, der Fürsten, der Könige, der Kaiser. Hier,

bei Hof, gab es das „höfische“ Leben mit all seiner Raffinesse,

nicht aber in den Ritterburgen weitab von den Zentren der Macht.

Im Winter allerdings dürfte es auch dem Kaiser oft ungemütlich

geworden sein, obwohl die meist in der Ebene angelegten Pfalzen

den Unbilden des Klimas eher zu trotzen vermochten als die

windumheulten Felsennester. „Möhte ich verslafen des winters

zit!“, wünschte sich Walther von der Vogelweide, und dazu hatte

er allen Grund. Denn heizen im heutigen Sinn ließ sich eine Burg

nämlich nicht. Die dicken Mauern strahlten Kälte ab, gegen die

die Wärme aus den offenen Kaminen vergeblich ankämpfte. Heizbar

waren zudem nur wenige Räume, so das Frauenhaus, die Kemenate,

deren Namen von „Kamin“ abgeleitet ist. Im Winter pfiff ein

eisiger Wind durch die Burg, denn Fensterglas hielt in den

Anlagen des niederen Adels erst gegen Ende des Mittelalters

Einzug. Zuvor verschloß man die Fenster mit Holzläden und

verstopfte die Ritzen mit Stroh. Gicht und Rheuma dürften die

Recken häufiger gelähmt haben als in der Schlacht empfangene

Wunden.

Vor dem Aufkommen der Kachelöfen muß die Luft in den Räumen nach

unseren Maßstäben äußerst gesundheitsgefährdend gewesen sein. Die

Kaminfeuer verräucherten die Zimmer, und der Qualm von Kerzen,

Öllampen oder Kienspänen, die der Beleuchtung dienten, trug

ebenfalls zu der „dicken Luft“ bei. Die offenen Feuer� und

Lichtquellen brachten auch ganz greifbare Gefahren mit sich, denn

das Innere der Wohngebäude bestand größtenteils aus Holz.

Der Winter bedeutete zumindest für die Bewohner abgelegener

Burgen eine Zeit der Isolation. Nach starkem Schneefall waren

viele Anlagen von der Außenwelt abgeschnitten. Neben

gelegentlichen Besuchen blieb außer Brettspielen wie Dame und

Schach die Jagd als Abwechslung. Sie bot auch Gelegenheit, die im

Winter recht eintönige Speisekarte mit Frischfleisch

anzureichern.

In der warmen Jahreszeit kamen die Feinschmecker eher auf ihre

Kosten: Fleisch, Geflügel, Wild, Fisch, Eier, Frischgemüse, Obst

und Weißbrot fanden selbst die kleinen Adeligen auf ihrer Tafel

vor, während sich die Bauern in der Regel mit Sauerkraut,

Hülsenfrüchten, dunklem Brot und Brei begnügen mußten.

„Höfisch“ ging es bei den Mahlzeiten nicht gerade zu. Gabeln waren

noch weitgehend unbekannt. Löffel, Messer und Finger galt es als

Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme zu benutzen, wobei sich häufig

mehrere Personen aus einer Schüssel bedienten. Regelrechte

Freßorgien kamen nicht selten vor, während Saufereien wohl eher

die Regel waren. Über den 1495 in Worms abgehaltenen Reichstag

vermeldet der Chronist denn auch, daß sich „die Edelleut mit

Saufen auf diesem Reichstag ziemlich säuisch gehalten“. Dies

zeigt, wie es zumindest im späten Mittelalter um die ritterlichen

Tugenden der „maze“ (Maßhalten) und der „zucht“ (Selbstdisziplin)

bestellt war.

Ob die Versuche, den üblen Manieren mittels „Tischzuchten“

aufzuhelfen, viel Erfolg hatten, muß bezweifelt werden. Sie

werfen aber ein Licht auf die damals üblichen Sitten in den

pfälzischen Landen links und rechts des Rheines: „Derjenige ist

ein ehrloser Sack, der sich über die Schüssel beugt und mit dem

Mund ebenso laut schmatzt wie ein Schwein � der soll beim Vieh

essen“. Deutliche Worte! Auch das Schneuzen ins Tischtuch oder in

die Hand galt als unfein. Andere Regelwerke verboten das Spucken

über die Tafel und legten den Blaublütigen nahe, Essensreste

nicht über den Tischnachbarn hinweg, sondern rücklings den Hunden

zuzuwerfen.

Kein Wunder bei dem herumliegenden Unrat, daß sich die

Burgbewohner mehr mit Ungeziefer als mit Belagerern

herumzuschlagen hatten. Toiletten im heutigen Sinne gab es noch

nicht und die Ecken, die dafür genutzt werden, spotteten jeder

Beschreibung. Aus den Aborterkern plumpste das „Geschäft“ direkt

in den Graben oder an den Fuß der Mauer. Im Sommer dürfte die

Lage einer Burg schon auf größere Entfernungen zu „erschnüffeln“

gewesen sein. Aborttürme gehörten eher zu den Raritäten.

Doppelsitzige Aborte dagegen finden sich häufiger � eine

zweifelsohne kommunikationsfördernde Einrichtung.

Intimsphäre in unserem heutigen Sinne gab es sowieso nicht. Dafür

waren die Raumverhältnisse auf den Burgen viel zu beengt. In der

Regel schlief die Familie des Herrn in einem gemeinsamen Bett,

die Knechte verbrachten die Nächte auf dem Boden des Saals.

Prüderie war den Menschen des Mittelalters ohnehin fremd.

Das Mobiliar war nach heutigen Maßstäben gemessen mehr als

dürftig. Zum Sitzen dienten einfache Bänke oder Hocker, schön

geschnitzte Stühle blieben hohen Herrschaften vorbehalten. Vor

den Mahlzeiten trugen die Diener Klapptische in den Saal, die

nach dem Essen wieder „aufgehoben“ und entfernt wurden. Primitive

Bettgestelle, Truhen und Wandbehänge vervollständigten die

spartanische Einrichtung.

Das Leben auf den ach so romantischen Burgen hatte also wenig

Erhebendes, doch immerhin boten sie ihren Bewohnern Sicherheit.

Das änderte sich, als im 15. Jahrhundert Durchschlagskraft und

Zielgenauigkeit der Geschütze enorme Fortschritte machten. Die

Burgen verloren ihren strategischen Wert, aus den fast

uneinnehmbaren Festen wurden kaum zu verfehlende Zielscheiben.

Ritter, die es sich leisten konnten, zogen die Konsequenzen:

Einige bauten ihre Burgen zu wohnlicheren Schlössern um, andere

kehrten ihnen den Rücken, lebten in der Ebene oder gleich in der

Stadt. Die Burgen verfielen, wurden zerstört und als billige

Steinbrüche benutzt.

Nach: MM, 11.7.1989, Klaus Backes