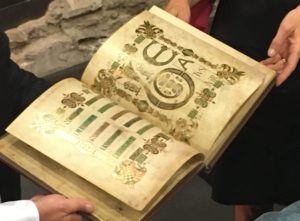

Mit eine der Keinzellen von Hockenheim ist die katholische Pfarrei, deren erste Erwähnung bereits aus dem Jahre 1364 stammt. Heute sind sich die Geschichtswissenschaftler aber fast sicher, daß dies auf keinen Fall das Entstehungsjahr der ersten Kirche in der Stadt war. In einem alten Rechnungsbuch, in dem die Pfarrgemeinde zum ersten Mal genannt wurde,

ist folgender Eintrag zu lesen: „… ecclesia parochialis in Hochkein Spirensis diocesis, cuius fructus 12 march. argenti fuit …“

(Pfarrkirche in Hockenheim, Speyerer Diözese, deren Früchte 12 Mark Silber gewesen sind). Für die damalige Zeit war dieser Betrag recht enorm. Ihn konnte nur eine Gemeinde mit einer gewissen Größe und einem entsprechenden, in den Jahren gewachsenen Wohlstand abführen. Als Kirchenpatron wurde schon damals der Heilige Georg erwähnt.

Diese erste, 1364 genannte Pfarrkirche, deren Ursprung noch immer im Dunkel der Geschichte verborgen liegt, wurde bereits 1490 durch einen gotischen Neubau abgelöst. Über den Zustand dieser Kirche gibt es einen Vermerk aus dem Jahre 1650. Darin ist zu lesen, daß die obere Hälfte des Turmes eingestürzt und das Langhaus dadurch zerschmettert worden sei. Nach einer Besetzung durch französische Truppen waren 1736 die Kirchenstühle „totaliter ruiniret“. Trotz der Wiederherstellung war das Schicksal der alten Kirche besiegelt. Sie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen, denn sie war erneut zu klein, aber auch wiederum baufällig geworden. Eine Erinnerung an diese alte Kirche ist noch heute der gotische Turm mit dem Grundstein von 1490 über der Festhalle.

An der selben Stelle entstand 1814 bis 1819 eine neue Kirche, die vom großherzoglichen Baumeister Weinbrenner entworfen worden war. Die darin untergebrachten 500 Kirchenplätze reichten trotz des Einbaus einer Empore nur bis 1911. Für die immer weiter wachsende katholische Pfarrgemeinde mußte ein neues Gotteshaus erstellt werden. Da bereits

zwischen 1894 und 1896 an der Oberen Hauptstraße, Ecke Heidelberger Straße, also am Fortuna�-Eck, das Pfarrhaus errichtet worden war, bestimmte der katholische Stiftungsrat nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung das Gelände des ehemaligen Brauerei�-Gasthauses „Zum Schwarzen Lamm“ zum neuen Standort. 1911 konnte die im reinen Jugendstil

errichtete Georgskirche schließlich nach nur zweijähriger Bauzeit eingeweiht werden.

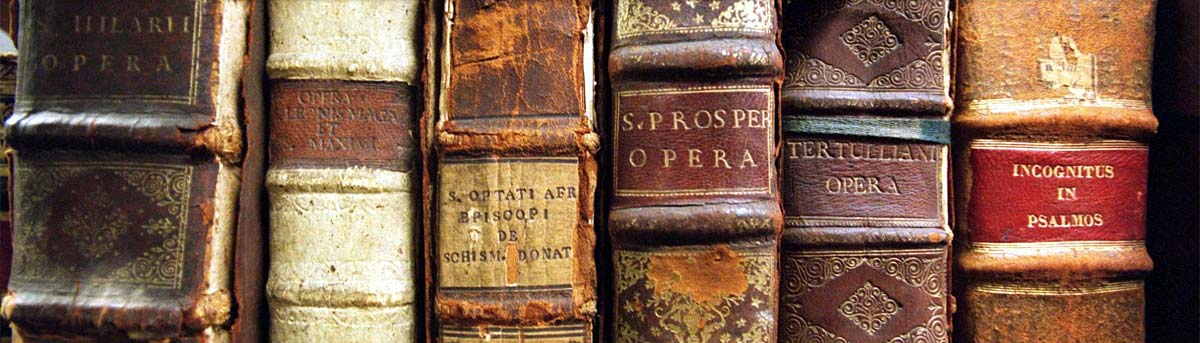

Nach diesem kurzen Rückblick auf die Geschichte der vier katholischen Kirchen sollte noch kurz auf die Besetzungspraxis der Pfarreien eingegangen werden. Zur Zeit der ersten Erwähnung hatte das Bistum Speyer, also der Bischof, das Recht, den Pfarrer einzusetzen. Dies blieb so bis ins 18. Jahrhundert, als es zwischen dem Fürstbistum und der Kurpfalz zu einem Streit über dieses Recht kam. Die Hintergründe dazu waren in dem ständigen hin und her nach der Reformation zu suchen. Nach langen Verhandlungen einigte man sich darauf, in Zukunft nach einem Dreierrhythmus den jeweiligen Pfarrer einzusetzen: zweimal der Kurfürst von der Pfalz und einmal der Bischof von Speyer.

Nach der Gründung Badens ging 1805 das Patronatsrecht an den Großherzog über. Und erst sei der Abschaffung der Monarchie nach dem 1. Weltkrieg setzt der Erzbischof von Freiburg den neuen Pfarrer in Hockenheim ein. So war der 1917 seine Amtszeit beginnende Stadtpfarrer Josef Englert der letzte Pfarrer, der durch den Großherzog berufen wurde. Der spätere Ehrenbürger der Rennstadt, Dekan Johannes Beykirch, war der erste katholische Pfarrer von Sankt Georg, der vom Freiburger Erzbischof eingesetzt wurde.

Auch wenn sich das Stadtbild in den vergangenen Jahrhunderten geändert hat � der gotische Festhallenturm und noch mehr aber der weithin sichbare Jugendstilturm der Georgskirche sind und bleiben ein Symbol einer lebhaften Vergangenheit. (og)