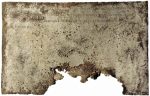

Historische Grab-Bleitafel Grundlage für die Neudatierung

Historische Grab-Bleitafel Grundlage für die Neudatierung

Der Kaiserdom in Speyer ist später geweiht, als bisher angenommen. Bisher wird eine erste Dom-Weihe auf das Jahr 1041 datiert. Jetzt widerlegt modernste Technik dieses Datum. Wissenschaftler der Universität Heidelberg haben mit Hilfe eines 3D-Scanners das genaue Datum nachweisen können, an dem der östliche Teil des Doms geweiht wurden – einige Jahre vor der Weihe des gesamten Domes. Diese erste Weihe fand demnach nicht wie bisher vermutet anno 1041 statt, sondern erst zwei Jahre später am 13. März 1043. Grundlage für die Neudatierung ist die Bleitafel, die Kaiserin Gisela bei ihrer Bestattung am 11. März 1043 mit ins Grab gegeben wurde. Die fast völlig zerstörte Inschrift konnte jetzt mit Hilfe eines 3D-Scanners rekonstruiert werden. Weiterlesen

Speyer

Tapisserien kehren zurück

Beletage von Schloss Bruchsal in (altem) neuen Glanz

Beletage von Schloss Bruchsal in (altem) neuen Glanz

Ende April 2017 werden die Räume mit ihren glanzvollen Interieurs aus der Zeit der Fürstbischöfe und der Markgräfin Amalie von Baden wieder zugänglich sein. Jetzt sind die ersten 15 Stücke der Ausstattung wieder zurück ins Schloss gekommen – und es sind die kostbarsten der Sammlung: die Tapisserien, die großen seidenen Wandteppiche. Sie waren seit 14 Jahren dort nicht mehr zu sehen: Als 2002 das Badische Landesmuseum mit dem „Museum für höfische Kunst des Barock“ auszog, wurden die Tapisserien, die damals dort präsentiert wurden, in die Depots gebracht. Inzwischen sind sie gereinigt und restauriert. Weiterlesen

Als dem David übel mitgespielt wurde

Ein Pritschenschuss und seine Folgen / Schützenfest 1529 in Speyer

Ein Pritschenschuss und seine Folgen / Schützenfest 1529 in Speyer

Bei dem Nachschießen während des großen Schützesfestes zum Ende des Reichstags von 1529 soll sich folgendes Ereignis zugetragen haben: So oft die Scheibe gefehlt ward, so oft kam der Pritschenmeister hervor und bestrafte den Fehlschuß, genannt Pritschenschuß, durch einen sanften Schlag mit seiner Pritsche (Pletsche). Als Buße erhielt der Pritschenmeister zwei Brezeln oder zwei Kreuzer.

Weiterlesen

Außergewöhnlicher Fund in Paris

Wertvolle Urkunden kehren nach mehr als 70-jähriger Odyssee in das Speyerer Stadtarchiv zurück

Wertvolle Urkunden kehren nach mehr als 70-jähriger Odyssee in das Speyerer Stadtarchiv zurück

Sieben wichtige Urkunden aus dem Bestand des Speyerer Stadtarchivs, die bisher als Kriegsverlust galten, sind nach mehr als 70-jähriger Odyssee in die Domstadt zurückgekehrt. Oberbürgermeister Hansjörg Eger konnte die wertvollen Unikate gestern im Deutschen Historischen Institut Paris (DHIP) entgegennehmen. Unter den Urkunden, die von unschätzbarem historischen Wert sind, befinden sich auch Königs- und Kaiserurkunden, darunter Privilegien, die Kaiser Sigismund (1368-1437) der Stadt Speyer erteilte. Eine weitere Urkunde dokumentiert den Abschluss eines Landfriedens und Bündnisses zwischen den Städten Mainz, Straßburg, Worms, Speyer und Oppenheim im Jahr 1325. Weiterlesen

Bücher aus der NS-Zeit zurückgegeben

Pfälzische Landesbibliothek übergibt sechs Bücher, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden

Pfälzische Landesbibliothek übergibt sechs Bücher, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden

Die Pfälzische Landesbibliothek hat sechs Bücher, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus katholischen Pfarrbüchereien enteignet wurden, an das Bistum Speyer zurückgegeben. „Es handelt sich um belletristische Werke, die Geschichten erzählen, aber auch selbst eine spannende Geschichte haben“, erklärte Dr. Armin Schlechter vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz. Ein Erlass im Jahr 1940 verfügte, dass sämtliches nichtkonfessionelles Schrifttum aus den katholischen Pfarrbüchereien entfernt und für die Ausleihe gesperrt werden musste. Weiterlesen

Speyer im 16. und 17. Jahrhundert

Ein nur zum Teil bekanntes Kapitel der Stadtgeschichte

Ein nur zum Teil bekanntes Kapitel der Stadtgeschichte

War die Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert in Speyer geprägt von einer Phase des Stillstands, um nicht zu sagen: eines schleichenden Niedergangs? Dieser Eindruck kann entstehen, wenn man sich mit der Speyerer stadthistorischen Literatur beschäftigt. Entsprechende Beiträge sind z.B. überschrieben mit „Alltag in einer Zeit des Friedens 1570-1620“, anderswo werden die Jahrzehnte bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges (1618) mehr oder weniger übersprungen. War Speyer um 1600, also zwischen den turbulenten Jahrzehnten der Reformation und den im Stadtbrand von 1689 gipfelnden Verheerungen des 17. Jahrhunderts, geprägt von einem Zustand der Passivität und bequemen Selbstbeschränkung?

Weiterlesen

Eine königliche Rundreise durch die Pfalz

Die Inbesitznahme der Pfalz als neuer bayerischer Kreis durch König Max I. Joseph im Jahr 1816

Die Inbesitznahme der Pfalz als neuer bayerischer Kreis durch König Max I. Joseph im Jahr 1816

Im Vertrag von München von 1816 gelang es den beiden einstigen Kriegsgegnern Bayern und Österreich, ihr gespanntes Verhältnis wieder zu normalisieren und sich auf einen verbindlichen Verlauf der gemeinsamen Landesgrenzen zu verständigen. Als Entschädigung für größere Gebietsabtretungen (z. B. Salzburg) an das Habsburger-Reich erhielt das Königreich Bayern die linksrheinische Pfalz. Weiterlesen

"… auf ewige Zeiten zugehören"

Historisches Museum der Pfalz zeigt Ausstellung zum Jubiläumsjahr des Bezirksverbandes

Historisches Museum der Pfalz zeigt Ausstellung zum Jubiläumsjahr des Bezirksverbandes

Unter dem Titel „auf ewige Zeiten zugehören… Die Entstehung des Rheinkreises – 200 Jahre Bezirkstag Pfalz“ blickt das Historische Museum der Pfalz auf die Zeit vor 200 Jahren zurück: 1816 wird die Pfalz bayerisch und bekommt einen „Landrath“. Seit 1946 gehört die Pfalz zwar nicht mehr zu Bayern, sondern zu Rheinland-Pfalz, aber den 1816 gegründeten „Landrath“ gibt es in veränderter Form immer noch: Es ist der heutige Bezirkstag Pfalz. Die Ausstellung ist als Historisches Schlaglicht in die Sammlungsausstellung „Neuzeit“ integriert und noch bis 8. Januar 2017 zu sehen. Weiterlesen

Die Pfalz unter bayerischer Herrschaft

Eine Entscheidung des Wiener Kongresses 1816 führt zur Neuordnung im Südwesten

Infolge der französischen Revolutionskriege fiel 1797/98 ein Großteil des linksrheinischen Gebiets samt der heutigen Pfalz an Frankreich. Die neuen Landesherren fassten einen Gutteil der pfälzischen Lande mit Rheinhessen im Departement du Mont-Tonnerre (Donnersberg-Departement) zusammen, dem ab Mai 1800 ein in Mainz residierender Präfekt vorstand. Zu dessen Unterstützung diente seit November 1800 – wie in allen anderen von Frankreich annektierten Gebieten – auch im Donnersberg-Departement ein Generalrat (Conseil general). Er war kein demokratisches Gremium, da seine 20 Mitglieder nicht gewählt, sondern von Napoleon Bonaparte aus dem Kreis der 600 Höchstbesteuerten berufen wurden. Seine Kompetenzen waren sehr begrenzt und lagen vor allem auf dem Gebiet der Steuererhebung und -verteilung. Nach Napoleons Niederlage und als Folge des Wiener Kongresses ging „das Gebiet auf dem linken Rheinufer“ am 30. April 1816 an das Königreich Bayern über. Weiterlesen

Infolge der französischen Revolutionskriege fiel 1797/98 ein Großteil des linksrheinischen Gebiets samt der heutigen Pfalz an Frankreich. Die neuen Landesherren fassten einen Gutteil der pfälzischen Lande mit Rheinhessen im Departement du Mont-Tonnerre (Donnersberg-Departement) zusammen, dem ab Mai 1800 ein in Mainz residierender Präfekt vorstand. Zu dessen Unterstützung diente seit November 1800 – wie in allen anderen von Frankreich annektierten Gebieten – auch im Donnersberg-Departement ein Generalrat (Conseil general). Er war kein demokratisches Gremium, da seine 20 Mitglieder nicht gewählt, sondern von Napoleon Bonaparte aus dem Kreis der 600 Höchstbesteuerten berufen wurden. Seine Kompetenzen waren sehr begrenzt und lagen vor allem auf dem Gebiet der Steuererhebung und -verteilung. Nach Napoleons Niederlage und als Folge des Wiener Kongresses ging „das Gebiet auf dem linken Rheinufer“ am 30. April 1816 an das Königreich Bayern über. Weiterlesen

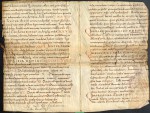

Stadtarchiv Speyer älter als bisher vermutet

Älteste Handschrift stammt aus der Zeit um 900 / Zufallsfund diente bisher als Einband

Das älteste „Fragment“ (Handschriftenbruchstück) macht das Stadtarchiv Speyer über 280 Jahre älter – vom Jahr 1182, aus dem mit dem Privileg Kaiser Friedrich Barbarossas für Speyer die älteste Urkunde des Archivs stammt, geht es jetzt zurück in die Zeit des frühen Mittelalters – in das Jahr 900.

Das älteste „Fragment“ (Handschriftenbruchstück) macht das Stadtarchiv Speyer über 280 Jahre älter – vom Jahr 1182, aus dem mit dem Privileg Kaiser Friedrich Barbarossas für Speyer die älteste Urkunde des Archivs stammt, geht es jetzt zurück in die Zeit des frühen Mittelalters – in das Jahr 900.

Das Fragment wurde kürzlich innerhalb der Fragmentensammlung des Archivs wieder entdeckt, als diese neu verpackt und in die Datenbank eingegeben wurde. Die lateinischen Pergamentblätter stammen aus der Zeit um 900 und können von ihrer Schrift her dem damals berühmten Kloster Lorsch (Bergstraße) zugeordnet werden. Weiterlesen

Ist Speyer eine geplante Stadt?

Von der Römerstadt über die Bischofstadt zur Kaiserstadt

Von der Römerstadt über die Bischofstadt zur Kaiserstadt

Die Bürger Speyers haben allen Grund, auf die zweitausendjährige Geschichte ihrer Stadt stolz zu seins, doch verführt diese Begeisterung sie leicht dazu, eine ungebrochene Kontinuität der an diesem Ort vorhanden gewesenen Besiedlungen zu behaupten. Dies würde mit der historischen Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Zwar weist der Siedlungsraum am Rhein insoweit eine Kontinuität auf, dass hier seit unvordenklicher Zeit Menschen gelebt haben, doch gab es im Laufe der Geschichte hier drei voneinander sehr unterschiedliche Ansiedlungen, die nach ihren Zwecken und Verfassungen nichts oder doch nur wenig miteinander zu tun hatten. Das deuten bereits die Ortsnamen an, die man den Siedlungen im Laufe der Geschichte beilegte. Die keltische hieß Noviomagus, die römische Nemetum und die mittelalterliche – erstmals 614 – Spira, wobei aber bis in das 11. Jahrhundert auch Nemetum in Gebrauch war. Weiterlesen

Die Schiffsbrücke von Speyer

Neben der baugleichen Brücke bei Maxau einzigartig in ganz Europa

Neben der baugleichen Brücke bei Maxau einzigartig in ganz Europa

Die Schiffsbrücke (auch Schwimm- oder Pontonbrücke genannt), Vorgängerin der später erbauten, fest installierten Eisenbahnbrücke zwischen Baden und Speyer war, zusammen mit dem „Schwesterbauwerk“ in Maxau, erbaut 1866, die einzige Pontonbrücke in ganz Europa. 1872 wurde die Brücke bei Altlußheim in Dienst gestellt. Auf der Brücke teilte sich die Fahrbahn für furhwerke in einer Breite von lediglich 5,90 Metern den Raum einträchtig mit der Eisenbahnschine. Das hatte zur Folge, dass der Schienenstrang mit der Fahrbahnoberfläche bündig abschließen musste.

Weiterlesen

Schienen als Rückgrat des Verkehrs

Die pfälzischen Eisenbahnen: Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung in Pfalzbaiern

Die pfälzischen Eisenbahnen: Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung in Pfalzbaiern

Der 10. Juni 1847 war ein großer Tag: Überall in den Städten der Rheinebene wurde gefeiert und gejubelt, denn an diesem Tag nahm die erste pfälzische Eisenbahn ihren Betrieb auf und dampfte erstmals auf der Strecke von Ludwigshafen nach Schifferstadt und von dort nach Neustadt oder Speyer. Weiterlesen

Der weinselige Domnapf

Symbol des Rechts – Weinbrunnen fürs Volk

Seit 1314 ist der Napf bekannt. Es wird vermutet, dass er im eventuell einst vorhandenen Vorhof eines früheren Speyerer Domes als Wasserspeicher/Brunnen gestanden hat oder in der selben Funktion im Kreuzgang, der an der Südseite des Domes existierte, seinen Platz hatte. In einer Schrift heißt es, dass die Geistlichkeit n solchen Schalen wohl ihre Wäsche gewaschen hat… Weiterlesen

Kirchenbauten König Ruprechts

Den Neubau der Heiliggeistkirche in Heidelberg begann Kurfürst Ruprecht, noch bevor er 1400 zum deutschen König gewählt wurde. Geboren und aufgewachsen in Amberg hatte er sich dort mit der kleinen Frauenkirche einen Prototypen für seine Heidelberger Planungen bauen lassen. Weiterlesen

Peter Faber – Heiliger mit besonderer Verbindung zu Speyer

Papst Franziskus hat an seinem Geburtstag am 17. Dezember 2013 die Heiligsprechung von Peter Faber, einem der Gründungsväter des Jesuitenordens, bekannt gegeben. 1506 in Savoyen in der Nähe von Genf geboren, gehörte Peter Faber zusammen mit Ignatius von Loyola (1491-1556) und Franz Xaver (1506-1552) zu der kleinen Gruppe Pariser Studenten, aus der später die Gesellschaft Jesu entstand. Die Stadt und das Bistum Speyer haben eine besondere Verbindung zu Peter Faber. Weiterlesen

Stadtarchiv und Ratskanzlei in der reichsstädtischen Zeit

Aus den Anfängen des Stadtarchivs Speyer / Die Speyerer Ratsverordnung vom 15. Dezember 1332

Wir sind über die Verwahrung der für die Reichsstadt Speyer wichtigen Urkunden vergleichsweise gut unterrichtet. Bereits in der Ratsverordnung vom Dezember 1332 wird berichtet, dass drei Ratsherren einen Schlüssel zu den in einer Truhe liegenden Privilegienurkunden und zum großen Stadtsiegel besaßen. Weiterlesen

Ein Ort umrahmt von vielen baulichen Zeitzeugen

Der St. Guido-Stifts-Platz in Speyer / Bereits im Mittelalter erwähnt

Der Platz gehört zu den ältesten der Stadt. Er wird bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt als „platea sancti widonis“ des hier seit dem 11. Jahrhundert bestehenden Stiftes St. Guido, das auf dem nach ihm benannten Weidenberg steht. Namensgeber ist der Heilige Guido von Pomposa (ca. 970-1046), dessen Gebeine Kaiser Heinrich III. schon 1047 nach Speyer überführen ließ, in die „dem heiligen Apostel und Evangelisten Johann geweihte“ und nach ihm benannte Stiftskirche. Weiterlesen

Mehr als nur einfach Schütz zu sein

Chronik der Schützengesellschaft Speyer / Gründungstag war das große Reichstags-Schützenfest am 26. April 1529

Die Schützengesellschaft Speyer kann klar und eindeutig ihren Gründungstag und das Jahr ihres Entstehens bezeugen. Aufschluß darüber gibt uns das große Schützenfest, welches anläßlich des historischen Reichstages von 1529 zu Speyer nach dessen Abschluß abgehalten wurde. Es war Montag, der 26. April 1529. Weiterlesen

Boßweiler Altar – spätgotisches Meisterwerk

Bei einer Visitation der Pfarrei durch Bischof Nikolaus von Weis entdeckte der ihn begleitende Domkapitular Wilhelm Molitor 1860, in der Oswaldskirche, eine uralten Kirche im nordpfälzischen Boßweiler (bei Grünstadt) hinter dem Hochaltar mehrere mittelalterliche bemalte Holztafeln, die dort als Abfall galten. Er erkannte darin sofort Teile eines Altars, der wieder zusammengesetzt und restauriert wurde. Weiterlesen

Speyer – eine bedeutende Pilgerstadt

Speyer, ein bedeutender Marienwallfahrtsort, zog im Mittelalter nicht nur Jakobspilger an, sondern war auch Station von Rom- und Jerusalempilgern. Speyer als Station auf dem Weg nach Rom wird erstmals im Pilgerbericht des isländischen Abtes Nikolaus im 12. Jahrhundert und im Bericht des Albert von Stade aus dem frühen 13. Jahrhundert erwähnt. Besonders zahlreich sind jedoch die Spuren, die in der Stadt auf die Jakobspilger hinweisen. Weiterlesen

Himmeroder Rotel : Äußerst seltene Urkundenrollen

Urkunden zu den Besitzungen des Zisterzienserklosters Himmerod im Raum Speyer / Quellenedition präsentiert Himmeroder Rotel aus dem Bistumsarchiv Speyer

In einer kleinen Feierstunde wurde im Landesarchiv Speyer die neueste Publikation der „Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ vorgestellt: In der Reihe „Pfälzische Geschichtsquellen“ haben Dr. Johannes Weingart und Karl-Josef Zimmermann die „Himmeroder Rotel“ ediert, mittelalterliche Urkundenrollen (rotuli), die in dieser Form äußerst selten sind und im Bistumsarchiv Speyer aufbewahrt werden. Weiterlesen

Der Servatiusbrunnen

Als der heilige Servatius die Mitte des 4. Jahrhunderts in der Gegend von Speyer war, wurde er eines Tages auf seiner apostolischen Wanderung von brennendem Durst befallen. Vergebens schaute der Gottesmann nach einem kühlenden Brunnen oder rieselnden Bächlein aus. Da faßte er gläubiges Vertrauen und machte mit dem Finger ein Kreuzzeichen auf den Boden. Sogleich sprudelte eine lebendige Quelle hervor, welche von da an nie mehr versiegte und nachmals Servatiusbrunnen und Tafelsbrunnen genannt wurde.

Das sprechende Marienbild

Im Dom zu Speyer sieht man von der Tür bis zum Chor vier runde, eherne Platten in geringer Entfernung voneinander dem Boden eingefügt, auf welchen die Worte zu lesen sind: O sanctissima! O piissima! Dulcis virgo Maria! – zu deutsch: Allerheiligste, Allerfrömmste, Süße Jungfrau Maria! – Die letzte Platte ist von dem auf dem Altar der Kirche prangenden Marienbild nicht weit entfernt. Weiterlesen

Ein Weiberbraten vom Speyrer Bürgermeister

„Denselben werden jährlich auf den Ersten Sonntag nach Heil. Drey König Tag 14 Pfund Ochsen- und 14 Pfund Schweinefleisch gewährt.“ So steht es bei uns in einem Zinsbuch des Speyerer Gutleuthauses von 1714! Die Frauen von Berghausen (Römerberg-Berghausen) hatten am im Januar 1706 auf ihrem Weg von Berghausen zum Markt nach Speyer einen Brand im Gutleuthaus gelöscht, wofür ihnen seitdem ein Fleischlegat („Weiberbraten“) gereicht wurde. Das Fest wird bis heute, alle fünf Jahre, gefeiert!