Frömmigkeit in den vor allem ländlich geprägten Teilen des

östlichen Odenwaldes kam nach außen hin durch die zahlreichen

religiösen Stätten zum Ausdruck. Es waren nicht nur die Klöster

und Kirchen, es waren auch die vielen christlichen Kleinode, wie

Bildstöcke, Kapellen, Steinkreuze und Madonnenstatuen, die

Stationen der Besinnung waren. Diese lebendigen Zeugen

christlicher Kultur und Vergangenheit haben sich bis heute trotz

aller religiösen Reformen im Odenwald sichtbar erhalten.

Wer offenen Auges und Herzens den Odenwald durchstreift, wird

vieles finden, das in ihm ein Lebensbild dieses frommen Völkchens

entstehen läßt. So wird er in der Nähe Michelstadts die

Einhardsbasilika finden, das wohl älteste Gotteshaus des

Odenwaldes. Erbaut wurde es um das Jahr 830 von Einhard, Kaiser

Karl des Großen Berater, Biograph und Baumeister.

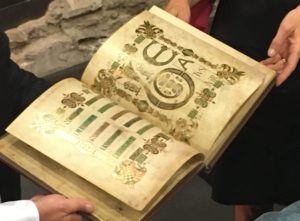

Oder er wird inmitten des Barockstädtchens Amorbach das ehemalige

Benediktinerkloster, auch Marienmünster genannt, besuchen, dessen

romantische Türme den Reisenden schon von weitem grüßen.

Sehenswert in dieser Abteikirche sind vor allem die weithin

bekannte und größte Orgel der Gebrüder Stumm (1774�82), die

Stuckarbeiten des Johann Michael Feichtmayr und die

klassizistische Klosterbibliothek, die bis heute mit all ihren

Kostbarkeiten erhalten ist.

Folgt man auf religiösen Pfaden den Madonnenstatuen und

Kreuzigungsgruppen von teils beachtlicher bildhauerischer

Qualität, den barocken Bildstöcken, Brückenheiligen und

Wegekapellen durch das „Madonnenländchen“, so erwartet den Pilger

in Walldürn die mächtige Wallfahrtskirche zum „Heiligen Blut“,

neu errichtet in den Jahren 1698 bis 1727. Noch bis ins Jahr 1000

hier der Ort Turninu, im Volksmund „Dürn“ genannt. Zu Walldürn

wurde das Städtchen durch jenes geheimnisvolle Geschehen im Jahre

1330, als einem Priester das Mißgeschick widerfuhr, einen

gefüllten Kelch umzustoßen. Auf dem Korporale, dem Kelchtuch,

erschien dort, wo der geweihte Wein auf dem Linnen seine Spuren

hinterließ, das Bild des Gekreuzigten, von elf dornengekrönten

Häuptern umrankt. Das Bekanntwerden dieses Ereignisses machte den

Gnadenort so berühmt, daß er zur bedeutendsten Pilgerstätte des

Odenwaldes wurde.

Nachdem Papst Eugen IV. das Blutwunder in einer päpstlichen Bulle

(Erlaß) 1445 bestätigte, sollen im 15. Jahrhundert jährlich mehr

als 100.000 Menschen nach Walldürn gepilgert sein. In prunkvoll

feierlichen Prozessionen zogen auch in späteren Jahrhunderten

Pilgermassen aus Köln, Mainz, Würzburg, Fulda und auch aus der

Kurpfalz zu Fuß mit Kreuz und Fahnen quer durch den Odenwald.

Gerade an diesen Wegen befinden sich die schönsten

Sandstein�Wegekreuze und Gelübte�Bildstöcke von meisterhafter

Gestaltung und Ausführung. An des Odenwalds östlicher Grenze, der

Tauber, liegt das Zisterzienser�Kloster Bronnbach. Es zählt noch

heute zu den bedeutendsten Klosteranlagen Süddeutschlands.

Gegründet wurde Bronnbach als sogenanntes Tochterkloster von

Maulbronn. Sehenswert hier in Bronnbach ist vor allem der rundum

erhaltene romanische Kreuzgang, der Josephssaal, mehrere

Barockaltäre und das wertvolle, holzgeschnitzte Chorgestühl. Der

Gesang der Mönche ist aber längst verklungen.

Interessant und im Odenwald sehr selten sind Friedhöfe (etwa

Schlierbach bei Lindenfels), auf denen Gräber mit Totenbrettern

versehen sind. Diese Totenbretter, auf denen früher die Leichen

aufgebahrt waren, wurden, mit dem Namen des Verstorbenen

beschriftet, über dem Grab als Totenmal errichtet. Von diesem

religiösen Brauch ist man heute völlig abgekommen.

In Zeiten der grassierenden Pest, wie während des 30jährigen

Krieges, in denen ganze Dörfer ausstarben, war oft kein Platz

mehr auf den Kirch� und Friedhöfen, so daß die Toten weit

außerhalb der Ortschaften auf sogenannten Pestfriedhöfen

beigesetzt werden mußten. Hier und da sind solche Plätze heute

noch bekannt.

Nicht nur Friedhöfe, auch andere Orte der Stille, wie die

Walpurgiskapelle bei Weschnitz, die Kapelle St. Amorsbrunn bei

Amorbach, die Ruine der Wallfahrtskapelle Lichtenklinger Hof bei

Eitersbach, mitten im Wald gelegen, das St. Martin und

Veitskirchlein bei Mudau oder einfach eine Madonna am Wegesrand

regten auch früher schon zum Nachdenken über Werden und Vergehen

an.

Aus: RNZ, 1995, Herbert Seipel