„Verehrlichte Lokalschulinspektion. Beehre mich ergebenst mitzuteilen, dass mein Sohn Gottfried (4. Klasse) infolge einer Mandelentzündung verhindert ist, die Schule zu besuchen. Achtungsvollst � Wörner“. Dies schrieb der Major und Bataillonskommandeur am 26. November 1902 in einem Ortsbrief, der Zweibrücken eigentlich nicht verlassen sollte. Doch das Kuvert samt Inhalt landete in Speyer. Dort befand sich, gerade ein Jahr nach dem Umzug von der Alten Münz in das Gebäude der Oberpostdirektion, die „Rückbrief�-Kommission“, zuständig für nicht zustellbare Briefe und Postkarten.

Um einen solchen „Irrläufer“ handelte es sich nämlich bei dem Brief des Zweibrücker Majors und Vaters, hatte doch ein Briefträger namens Hermann handschriftlich auf dem Kuvert vermerkt: „Welche von den zwei (Lokalschulinspektionen), katholisch oder evangelisch?“ Erkundigungen vor Ort anzustellen, in diesem Fall also in Zweibrücken, waren „amtlich“ offenbar nicht vorgesehen.

Ob der Brief an den Absender zurück ging oder die Schule doch noch erreichte, ist ebenso unbekannt wie die Frage ungeklärt, ob Schüler Gottfried inzwischen schon längst wieder im Unterricht saß. Der Brief aber ist im Besitz des Speyerer Briefmarken�-Experten Georg Kapp. Dessen besondere Spezialität � neben einigen anderen aus dem großen „postalischen Erlebnisraum“ � ist in dem Band „Heimatsammlung der Königlich Bayerischen Post in Speyer“ geordnet, einer der interessantesten Abschnitte in der Historie der deutschen Philatelie.

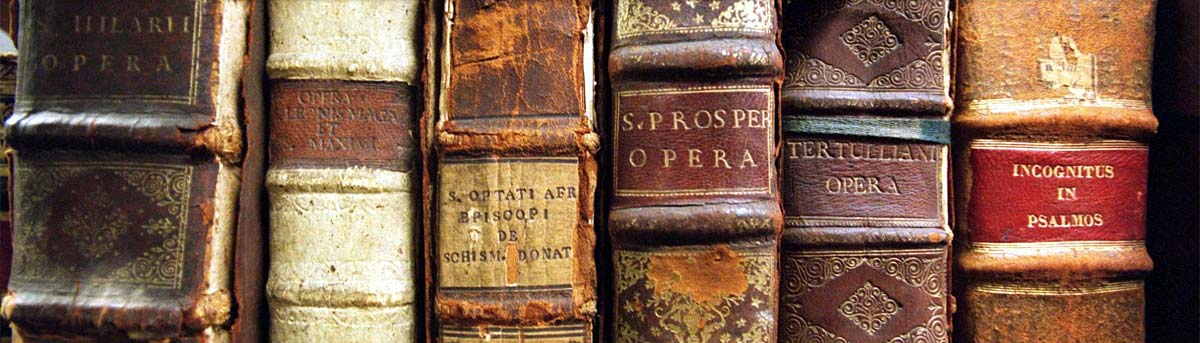

In diesem Kapp’schen Sammelband befindet sich, quasi als Prunkstück, ein am 29. November 1816 von Speyer aus an den „Herrn Inspektor Klodtmann, Gesamt�-Generalkonsistorium“ nach Zweibrücken geschickter (portofreier) Dienstbrief. Seine Besonderheit: Als einer der ersten Briefe der am 18. August 1816 konstituierten „Königlichen Regierung der Bayerischen Lande am Rhein“ trägt er den Stempel „Speier“.

Eine Briefmarke trug dieser Brief nicht, die Gebühren waren handschriftlich vermerkt. Briefmarken wurden erst 33 Jahre später eingeführt. In der Zeit davor wurden Briefe nur mit Stempeln versehen. 1786 zum Beispiel trug ein Brief aus Speyer den Stempel „de Spire“. In der napoleonischen Zeit wurden Briefe hier zu Lande mit französischen Departementsstempeln entwertet. Der für die Pfalz trug die Ziffer 100, der für Landau und Bergzabern die 67.

Am 24. Oktober 1849 verfügte die Generalverwaltung der Königlichen Posten und Eisenbahnen in München, dass „vom 1. November d. J. die Frankierung nur mittels gestempelter Marken bewirkt“ werden muss. Dazu hatte sich Bayern als erstes deutsches Land entschlossen. Vorbild war England. Speier oder Speyer stand nun an vorderster (Post�)Front. Denn die bayerische Verwaltungshauptstadt gehörte zu den Städten, in denen am 1. November 1849 die ersten drei deutschen Briefmarken ausgegeben wurden. Das „kgl. bayerische Oberpostamt“ Speyer bot wie überall in Bayern drei Werte an � 1, 3 und 6 Kreuzer. Die Sache ging nach Gewicht, nach Loth (entsprach heutigen 16 2/3 Gramm) und � außerhalb der Pfalz �, nach Meilen (eine Meile etwa 1,6 Kilometer).

Die 1�-Kreuzer�-Marke war grauschwarz oder tiefschwarz, galt als Einzelfrankatur für Ortsbriefe, Drucksachen oder Streifband (gab es damals schon!); es gab auch Mehrfachfrankatur, zwei 1� Kreuzer etwa, wenn ein Ortsbrief über ein bis vier Loth wog.

Die 3�-Kreuzer-�Marke war blau bis schwarzblau, galt als Einzelfrankatur für Briefe in die gesamte bayerische Pfalz; was als Privileg galt, das außerhalb der Pfalz für Unmut sorgte, ging es doch anderwärts wie folgt: drei Kreuzer nur bis ein Loth Gewicht und zwölf Meilen Entfernung.

Die 6-�Kreuzer�-Marke war braun; galt als Einzelfrankatur bei einem Gewicht von über einem bis vier Loth und bei größerer Entfernung; Briefe aus der Pfalz nach Bayern bis 14 Loth kosteten doppelte Gebühr.

Entwertet wurden die Briefmarken entweder durch Federzug (Federstrich, per Hand also), mit Segmentstempeln und ab 1. August 1850 mit dem so genannten Mühlradstempel, von dem es eine „geschlossene“ und später eine „offene“ Version gab. Diese Stempel hatten in ihrer Mitte Nummern, die den Postämtern zugeteilt waren. Speyer hatte zunächst 325. Bei der zweiten Verteilung erhielt München diese Zahl, Speyer dafür 493.

Die offenen Mühlradstempel lösten die geschlossenen aus einem banalen Grund ab: Den Bogen, wie mit der geschlossenen Version Missbrauch zu treiben und sie zwei Mal zu benutzen waren, hatten „Schlaumeier“ alsbald heraus. Mühlradstempel gab es bis zum 9. März 1869. Einen Tag darauf hatten die Postämter dann eigene Ortsstempel.

Die erste Postkarte in der „Speyerer Postgeschichte“ schickte 1873 der Kaiserslauterer Heinrich Ney an Jakob Mack in Neustadt a. d. Haardt.

Der Sammelband von Georg Kapp endet 1920. Da wurde die Königlich Bayerische Post an die Reichspost verkauft. Für 620 Millionen Mark. Worauf wenig später (1923) fürwahr „die Post abging“: Die Inflation ließ davon kaum was übrig.